明けましておめでとうございます。とうとう東京オリンピックイヤーですね。

と、どうでも良い前置きは置いといて、今回は「PoEスプリッターとRaspberry Piでミニサーバールーム構築」を行います。

ミニサーバールーム構築と書きましたが、ただPoEをRaspberry Piで使いたかっただけになります。。。(えっ。

※ちなみにPoEとは、Power Over Ethernet の略で、1本のLANケーブルでデータと一緒に電力も送っちゃえる規格になります。

というのも、自宅では用途別に複数のRaspberry Piをサーバーとして運用しております。

具体的には、

・外からのアクセスをプロキシーするリバースプロキシーサーバー(NGINX)

・家族で使うWebアプリケーションを動かすアプリケーションサーバー(Tomcat)

・コード管理用のGitサーバー(GitBucket)

・WebアプリケーションやGitサーバーで利用するデータベースサーバー(MariaDB)

の計4台が稼働しております。(このブログサーバーはちゃんと有料のサービスを契約して運用していますよ。)

データベースサーバーは、Raspberry Pi 3Bでそれ以外は、Raspberry Pi 2です。

最近のトレンドでは、dockerなるものを利用して仮想化したりするのでしょうが、知識もないのでRaspberry Piを物理的に複数台用意して運用をしています。

そもそも大した処理をしてるわけでもないし、物理的に壊れても影響が少ない点が良いです。

Raspberry Pi自体も最新機種でなければ、フリマなどで安く手に入るのでお手軽です。

ただ、複数台になるとそれなりに配線がかさばるので、PoEスプリッターを利用してミニサーバールーム風なものを構築しようとした次第です。

Raspberry Pi用の専用PoEハットも発売はされているのですが、対応しているRaspberry Piが3B+以降なのと、そもそも PoEハット自体が高価なので見送りました。

今回は、以下の PoEスプリッターを利用しました。

AliExpress.com Product – IEEE 802.3af Micro USB Active PoE Splitter Power Over Ethernet 48V To 5V 2.4A for Tablet Dropcam or Raspberry Pi

AliExpress.com Product – IEEE 802.3af Micro USB Active PoE Splitter Power Over Ethernet 48V To 5V 2.4A for Tablet Dropcam or Raspberry Pi

一つ800円程度なのでお手軽です。100Mbpsまでしたか対応していませんが、最近までのRaspberry Pi自体のLANがそもそも100Mbpsなので問題ないです。

※一応値段が倍になりますが1Gbpsのスプリッターも売っています。

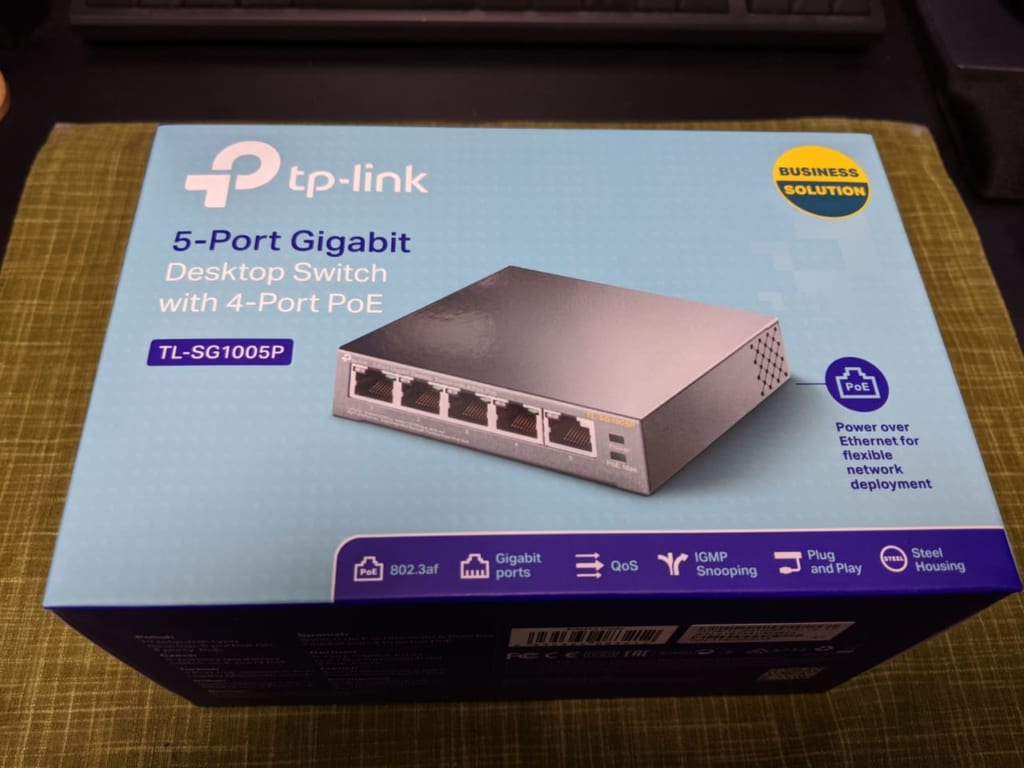

次に電力の共有側は、PoE対応のTP-Link スイッチングハブ ギガ 5ポート PoEハブを購入しました。

あとは、3DプリンターでPoEスプリッタとRapberry Piを接続するパーツを作成します。

(別途、Raspberry Piの接続用にM2.5 20mmのナイロンスペーサーを使っています。)

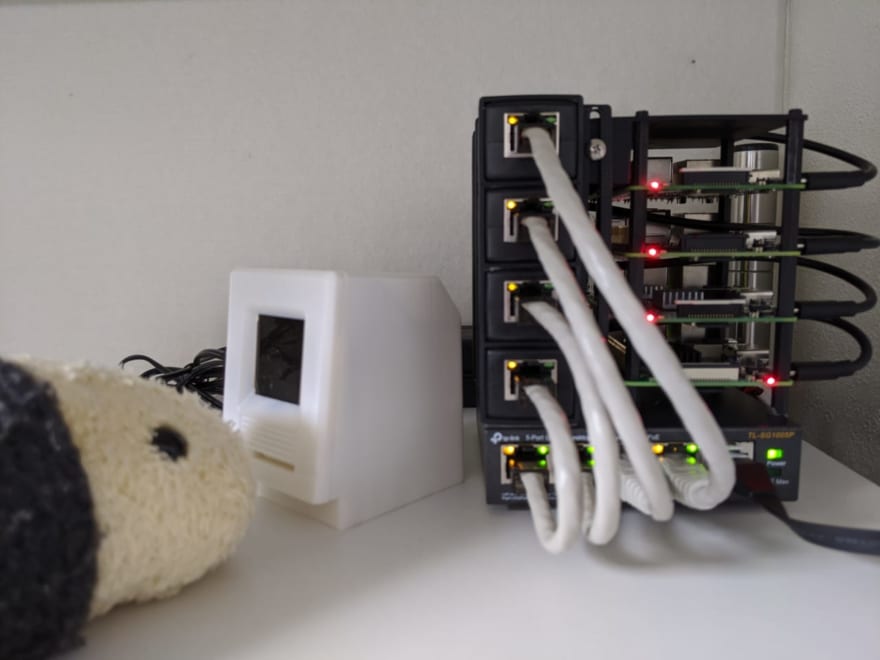

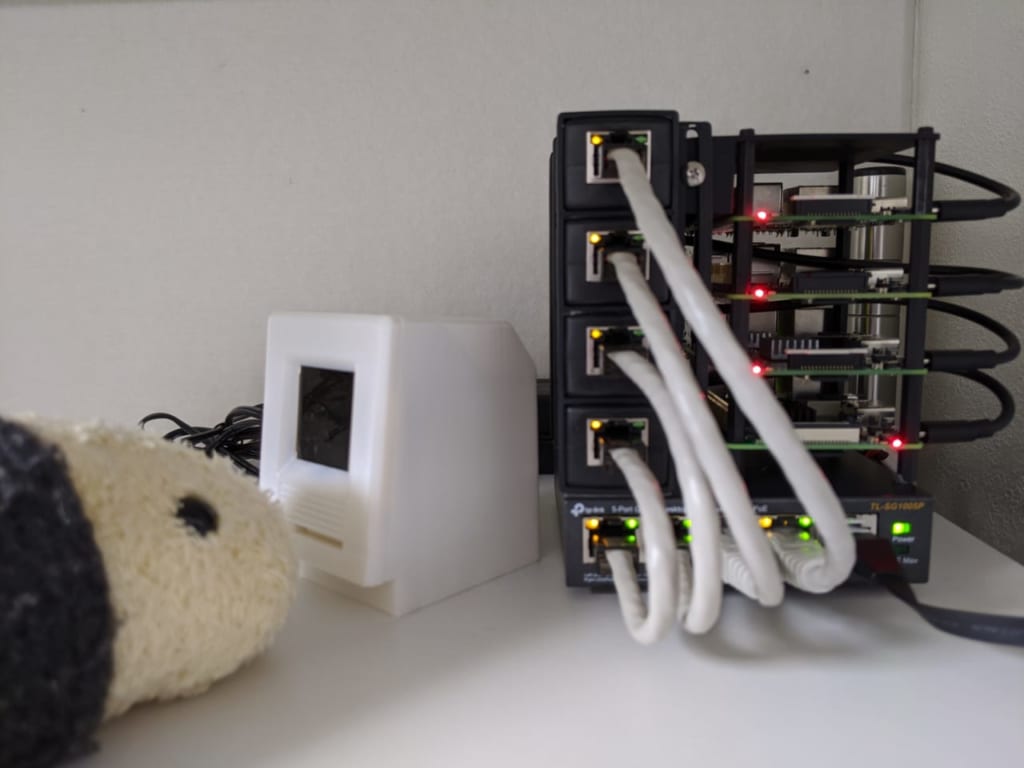

こんな感じになりました。

あとは、LANケーブルとLANハブにつなげるだけです。

LANハブとは両面テープでくっつけてあります。LANケーブルもせっかくなので自作しました。(特にPoE対応のLANケーブルでなくても大丈夫でした。)

※作成した3Dプリントデータを掲載しようかと思います。(誰もいらないですかね。。)

後日、我が家のインフラ担当のカピバラさんがミニサーバールームでメンテナンス中の様子を撮影しました。